<横光利一>「欧州メモ」発見、代表作「旅愁」などの骨格に

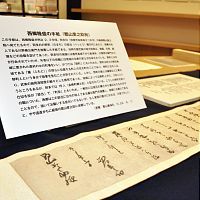

発見された欧州メモ(部分)。「セーヌ河。自動車、馬車、バスの連り流れる両岸の間を、うす濁つて流れる」などの記述がある

大正・昭和初期の文壇をリードした作家、横光利一(1898~1947)の代表作「旅愁」「欧洲紀行」についての直筆メモが見つかった。欧州旅行の描写などから作品生成の過程がうかがえる。横光文学に新たな光を当てる貴重な発見だ。【米本浩二】

横光は、斬新な感覚による文体革新を目指した「新感覚派」の旗手。「旅愁」は37~46年、毎日新聞の前身の東京日日新聞に連載された長編。渡欧の船で知り合った男女の運命をパリなどを舞台に描く。「欧洲紀行」は旅行中に新聞に寄せた紀行文集。旅行の翌年に刊行され、「旅愁」を生む契機となった。

メモは2冊、短冊形で縦12.6センチ、横7センチ。41枚と39枚。36年2~8月に東京日日新聞社などの社友としてベルリン五輪取材を兼ね欧州を旅した時のものらしい。

元近畿大教授で横光研究家の井上謙さん(81)が98年に横光の長男象三氏(故人)から譲り受け、翻刻と分析を進めていた。

メモの20カ所以上が「旅愁」と照応する。例えばメモの「家を取り壊した庭の中で白い杏の花だけ風に揺れてる」は、「旅愁」冒頭の「家を取り壊した庭の中に、白い花をつけた杏の樹がただ一本立っている」にあたる。

「欧洲紀行」とは約30カ所が照応。井上さんは「メモは『旅愁』『欧洲紀行』の骨格をなすといえる。パリのストライキと五輪から時代の動きを、チロルの旅から叙情を、ブダペストとシベリア鉄道から民族の愁いを感じたようだ」と話す。メモの翻刻と解説は「おうふう」から刊行予定。

◇肉声聞こえるはず

横光文学にくわしい石田仁志・東洋大文学部教授の話

「横光の渡欧は、当時の日本が国際社会の中で困難な道を歩み始めようとしていた時期に、「日本とは何か」という難題に向き合うための旅だった。ここから彼の肉声が聞こえてくるはずで、メモの詳細な全貌(ぜんぼう)が明らかになることを期待する。今後の横光研究に多大な影響を与えるだろう。」

[ 2009年6月1日 (毎日新聞)