古浄瑠璃300年ぶり復活、大英博物館で台本保存…新潟

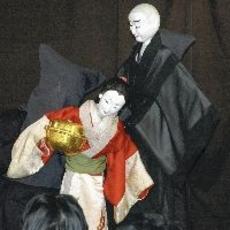

復活上演された古浄瑠璃「越後国 柏崎 弘知法印御伝記」。主人公の僧(右)の前に、美女の姿をした魔王が現れ、修行の邪魔をしようとする

江戸時代前期に台本が海外に持ち出され、行方不明になっていた人形浄瑠璃「越後国 柏崎 弘知法印御伝記」の復活公演が7日、作品ゆかりの新潟県柏崎市で行われ、約300年ぶりに舞台が再現された。

江戸前期に義太夫節が流行する以前の古浄瑠璃が上演されるのは初めての試みという。

御伝記は、長岡市の西生寺に即身仏として安置される僧・弘智法印がモデル。主人公が厳しい修行を重ね、即身仏になるまでを描く。

1685年に発表され、数年後にドイツ人医師が台本を長崎・出島から海外に持ち去り、イギリスの大英博物館で保管されていた。

文楽の三味線弾き・越後角太夫(文楽の芸名・鶴沢浅造)さん(58)(新潟市)が2007年、知人の日本文学研究者ドナルド・キーンさんから台本の存在を知らされたことが復活のきっかけ。台本に三味線の譜面がなかったため、越後さんは、古浄瑠璃の流れを継ぐとされる佐渡の文弥節の古いテープや、初期の義太夫節を参考に演奏や語りの節回しを復曲した。

人形遣いの西橋八郎兵衛(本名・健)さん(61)(佐渡市)と共に、初心者の一般市民を含む約15人で練習を重ねた。この日は、作品の一部を上演し、6月7日、柏崎市産業文化会館で全編通した完全公演が行われる。

[ 2009年3月8日 (読売新聞)