川路聖謨を讃え有志の会 江戸末期、景観づくりに尽力-奈良

江戸時代末期に奈良奉行として奈良の景観づくりに尽くし、幕府財政の最高責任者である勘定奉行も務めた川路聖謨(かわじとしあきら)(1801~68)を顕彰しようと、県内外の有志でつくる「川路聖謨を讃(たた)える会」(約100人)が6日、奈良市中心部の猿沢池のほとりで記念植樹をした。約40人がソメイヨシノを植え、古都の美しい風景を守り続けようと誓った。

川路聖謨は1846(弘化3)年から約5年半、奈良奉行を務めた。その間、東大寺と興福寺の境内に数千本の桜や楓(かえで)を植えるなど奈良の景観づくりにも尽力した。

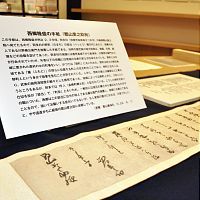

猿沢池と興福寺をつなぐ「五十二段」近くにある石碑には、こうした植樹の経緯が記されている。この石碑には、木々が枯れても、後世の人々が新たに植樹して景観維持に努めることを願う川路聖謨の気持ちもつづられており、同会はその思いに応えようと、記念植樹することにした。

植樹式には、同会の孝田有禅会長(85)や奈良公園管理事務所の小西凉治所長(60)らが参加。樹齢5年のソメイヨシノの若木1本を石碑近くに植えた。順調に育てば、来春には花が楽しめるという。

孝田会長は

「奈良の恩人である川路聖謨について、県内でも知らない人が多い。今回の植樹が、彼の業績を知ってもらうきっかけになれば」

と話していた。【大久保昂】

3月7日毎日新聞