スポンサーサイト

土砂から奇跡の発見の秘仏 岩手県有形文化財に

東日本大震災の津波を受け、土砂の中から見つかった釜石市鵜住居(うのすまい)町の秘仏「木造十一面観音立像」が15日、県教育委員会の議決で県指定の有形文化財になった。大震災後の県有形文化財指定は初めてとなる。

観音立像は、桂材とみられる木造で高さ57・2センチ。背中に室町時代後期の永正7(1510)年の銘があり、釜石・上閉伊(かみへい)地区では最古の年号を持つ。おおらかな表情と森厳な雰囲気を併せ持ち、おなかの中に小さな仏像「胎内仏」が入れてあるのも特徴だ。

明治以前は、高台にある鵜住神社にまつられていたが、その後、神社下の観音堂わきの宝物庫に保管され、「秘仏」として33年に1度だけ開帳されてきた。

津波で観音堂、宝物庫は破壊されたが、観音立像は奇跡的に土砂の中から見つかり、県立博物館で修復されていた。今年9月の県文化財保護審議会で、県教育長に対し有形文化財に指定するよう答申されていた。

県教委のまとめによると、県内の国、県指定文化財計約600件のうち、震災で被災したのは92件。沿岸部では国登録有形文化財の「酔仙(すいせん)酒造」の本社事務所など3棟のように流出して登録抹消とされたものもあるが、多くが修復中か修復済み。

県教委生涯学習文化課は「観音立像は地域の秘仏ということもあって、県が勝手にできない面があったが、指定された意味は、地域の防災にとっても大きいと思う」としている。

観音立像は、桂材とみられる木造で高さ57・2センチ。背中に室町時代後期の永正7(1510)年の銘があり、釜石・上閉伊(かみへい)地区では最古の年号を持つ。おおらかな表情と森厳な雰囲気を併せ持ち、おなかの中に小さな仏像「胎内仏」が入れてあるのも特徴だ。

明治以前は、高台にある鵜住神社にまつられていたが、その後、神社下の観音堂わきの宝物庫に保管され、「秘仏」として33年に1度だけ開帳されてきた。

津波で観音堂、宝物庫は破壊されたが、観音立像は奇跡的に土砂の中から見つかり、県立博物館で修復されていた。今年9月の県文化財保護審議会で、県教育長に対し有形文化財に指定するよう答申されていた。

県教委のまとめによると、県内の国、県指定文化財計約600件のうち、震災で被災したのは92件。沿岸部では国登録有形文化財の「酔仙(すいせん)酒造」の本社事務所など3棟のように流出して登録抹消とされたものもあるが、多くが修復中か修復済み。

県教委生涯学習文化課は「観音立像は地域の秘仏ということもあって、県が勝手にできない面があったが、指定された意味は、地域の防災にとっても大きいと思う」としている。

2012.10.16 mns産経

2012年10月25日 Posted by かるの at 14:15 │Comments(0) │文化財保護

「三好一族と堺町衆」 来月10日公開学習会 大阪

堺市の市民団体「堺・ちくちく会」は、公開学習会「三好一族と堺町衆~蘇れ・堺商人」(産経新聞社後援)を11月10日に堺区の堺市博物館で開催する。

同会は堺区の大道筋(紀州街道)やその周辺の歴史文化遺産を生かしたまちづくりを進めようと活動。その一環で、堺ゆかりの戦国武将、三好長慶(1522~64年)を顕彰しようと、長慶の座像を堺区の南宗寺(なんしゅうじ)に建立するための募金活動も展開している。

公開学習会の開催は3回目。今回は長慶ら三好一族と堺の商人たちとの関わりについて、郷土史家の桧本多加三さんが講演する。当日は午後2時から。参加費は500円(入館料、資料代含む)。申し込みはファクス(072・261・7781)か往復はがき(〒590-0078堺市堺区南瓦町2の1堺市総合福祉会館、市民サポートセンター私書箱49)で。郵便番号、住所、氏名を記載して送る。先着100人。締め切りは今月末(必着)。問い合わせは同会の崎田公明さん((電)090・5246・6384)。

同会は堺区の大道筋(紀州街道)やその周辺の歴史文化遺産を生かしたまちづくりを進めようと活動。その一環で、堺ゆかりの戦国武将、三好長慶(1522~64年)を顕彰しようと、長慶の座像を堺区の南宗寺(なんしゅうじ)に建立するための募金活動も展開している。

公開学習会の開催は3回目。今回は長慶ら三好一族と堺の商人たちとの関わりについて、郷土史家の桧本多加三さんが講演する。当日は午後2時から。参加費は500円(入館料、資料代含む)。申し込みはファクス(072・261・7781)か往復はがき(〒590-0078堺市堺区南瓦町2の1堺市総合福祉会館、市民サポートセンター私書箱49)で。郵便番号、住所、氏名を記載して送る。先着100人。締め切りは今月末(必着)。問い合わせは同会の崎田公明さん((電)090・5246・6384)。

10月19日(金)産経新聞

2012年10月24日 Posted by かるの at 14:16 │Comments(0) │歴史を学ぶ

播磨の武将「赤松円心・則祐」展 姫路・県立歴博で開幕

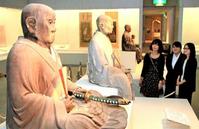

赤松氏の坐像などが並ぶ会場=県立歴史博物館

鎌倉から南北朝時代の動乱期、播磨国佐用荘赤松村(現・兵庫県上郡町)を拠点に活動した武将親子を紹介する特別展「赤松円心・則祐」が13日、姫路市本町、県立歴史博物館で始まった。2人の坐像や絵画、文書などの資料約150件を全国から集め紹介している。(小林伸哉)

同館の開館プレ30周年記念の催しで、神戸新聞社共催。

赤松円心は、後醍醐天皇に反旗を翻して劣勢に陥った足利尊氏に九州への撤退を進言。自身は白旗城(上郡町)に立てこもり、敵方の新田義貞の軍勢を約50日足止め。尊氏が再起するまでの時間を稼いだ。

会場では、室町幕府樹立につながる円心のこの決断を記した歴史書「梅松論」の写本などを紹介し、親子の先見性を伝える。戦乱の続く南北朝時代に、より実戦用に変化した甲冑、刀などの武具のほか、太平記の世界を描いた屏風や巻物も。

たつの市神岡町東觜崎、福島和久さん(59)は「ゆかりの地を巡る楽しみが増えた」と見入った。

21日と11月17日には、歴史研究者が赤松氏について講演。同23日は前田徹学芸員が円心について語る。いずれも午後2~3時半。無料。申し込み不要。

会期は12月2日まで。午前10時~午後5時。月曜休館(祝日なら翌日休館)。大人千円、大学生700円、高校生500円。中学生以下無料。県立歴史博物館TEL079・288・9011

鎌倉から南北朝時代の動乱期、播磨国佐用荘赤松村(現・兵庫県上郡町)を拠点に活動した武将親子を紹介する特別展「赤松円心・則祐」が13日、姫路市本町、県立歴史博物館で始まった。2人の坐像や絵画、文書などの資料約150件を全国から集め紹介している。(小林伸哉)

同館の開館プレ30周年記念の催しで、神戸新聞社共催。

赤松円心は、後醍醐天皇に反旗を翻して劣勢に陥った足利尊氏に九州への撤退を進言。自身は白旗城(上郡町)に立てこもり、敵方の新田義貞の軍勢を約50日足止め。尊氏が再起するまでの時間を稼いだ。

会場では、室町幕府樹立につながる円心のこの決断を記した歴史書「梅松論」の写本などを紹介し、親子の先見性を伝える。戦乱の続く南北朝時代に、より実戦用に変化した甲冑、刀などの武具のほか、太平記の世界を描いた屏風や巻物も。

たつの市神岡町東觜崎、福島和久さん(59)は「ゆかりの地を巡る楽しみが増えた」と見入った。

21日と11月17日には、歴史研究者が赤松氏について講演。同23日は前田徹学芸員が円心について語る。いずれも午後2~3時半。無料。申し込み不要。

会期は12月2日まで。午前10時~午後5時。月曜休館(祝日なら翌日休館)。大人千円、大学生700円、高校生500円。中学生以下無料。県立歴史博物館TEL079・288・9011

(2012/10/14 神戸新聞)